息肉是定时炸弹 置之不理 大肠癌找上门!

March 29, 2025

大多数大肠癌由息肉演变而来?趁早揪出息肉,精明防治大肠癌!

.png)

全球结直肠癌(俗称大肠癌)发病率不但逐年升高,而且日趋年轻化。

你知道吗?息肉是诱发大肠癌的罪魁祸首!大肠癌是全球最常见的消化系统恶性肿瘤之一,而大多数大肠癌的发生与结直肠息肉密切相关。简单来说,息肉就像是潜伏在人类肠道里的“定时炸弹”,随着息肉增大、数量增加,息肉癌变几率也会随之提高。

高危人群

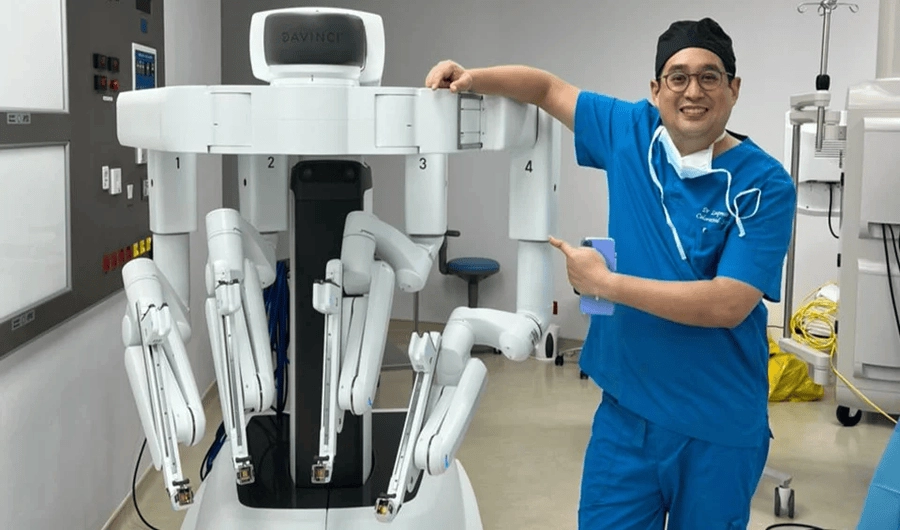

Picaso医院普通外科兼结直肠外科医生张鸿延分析,息肉是指从肠道黏膜表面突出的异常组织增生,常见于结肠和直肠:“有些息肉是无害或良性的,但随着时间推移,有些息肉可能会逐渐恶变,最终发展为大肠癌。息肉主要分非肿瘤性和肿瘤性两大类。非肿瘤性息肉通常不会癌变,肿瘤性息肉则可能癌变,通常取决于息肉大小和位置。一般来说,息肉越大,癌变风险越高。如果任由息肉在体内增生,等到癌变发展为大肠癌晚期,不但治疗选项有限、治疗效果不理想,甚至也可能致命。”因此,张医生强调,了解息肉癌变风险,并采取预防措施,对降低大肠癌发病率至关重要。

大多数情况下,息肉是没有症状的,等到出现症状时,通常息肉体积已很大或数量已变多(一般上,小于1厘米算是小息肉,大于2~3厘米就属于大息肉)。 ”

“最重要的是,人们必须了解,大肠癌并不会在一夜之间发生,即使是息肉,通常需要5~10年才会演变成癌症。早期发现的息肉可以安全切除,大肠癌最佳预防方法就是定期筛查,并切除息肉,尤其是高风险人群。”张医生说道。

任何人的结肠和直肠都可能会有息肉增生,但息肉发病率会随着年龄增长而增加。另外,研究也表明,吸烟、久坐、缺乏运动、肥胖、有息肉或大肠癌家族病史,以及常吃红肉和加工食品人群,息肉在肠道里增生的发病率明显高于其他人群。张医生透露,息肉和大肠癌的风险因素大同小异。

.png)

.png)

想要预防大肠癌,早期筛查和切除癌前息肉,是非常重要的防治措施。

想了解更多有关张鸿延医生信息,可扫描或致电+603-7457 2888预约。:

.png)

张鸿延:及早筛检 杜绝后患

大多数大肠癌始于结肠或直肠息肉,趁早做大肠内窥镜检查杜绝后患!

张鸿延医生强调,筛检是人类与癌症抗争极为重要手段,大肠癌更是如此:“因为筛检有助于诊断没症状的早期息肉,甚至是大肠癌。我建议,45岁及以上人士应定期筛检,及早揪出息肉,降低大肠癌风险。患有肠炎症、大肠癌家族病史或其他高风险人群,筛检年龄则应该提早。若是近亲(父母或兄弟姐妹)患有大肠癌,最好以家族中最年轻罹癌成员作为标准点,往前推算提早10年接受大肠镜检查。假设他40岁患大肠癌,那你应该在其确诊患病年龄的前10年,即30岁,做大肠内窥镜检查。”

免疫粪便潜血检测和大肠内窥镜检查,是目前临床上常用的两种筛检方案,尤其大肠内窥镜更是一种能够检查结直肠是否有息肉、肿瘤或异常组织的高效安全方案。

“大肠内窥镜除了检查结直肠内部状况,也能即时做治疗,比如通过摄像头观察整个肠道,并直接切除息肉。医生也可在大肠内窥镜检查时,采集组织样本(即活组织检验),以评估息肉类型,又或息肉是否有癌变。若有肿瘤或异常组织,也可取出组织活检样本做分析。这是一种有效的大肠癌筛检方案,而且能够挽救生命!”张医生说道。

“多久需要复查一次大肠内窥镜?一般上,如果是没任何风险因素,初次大肠内窥镜检查没任何发现息肉的人,医生通常会建议间隔10年后,再复查一次大肠内窥镜。然而。如果检查发现有1~2个小于1厘米腺瘤性息肉,息肉切除后,建议间隔5年左右再复查一次;发现3~10个或任何大于1厘米且中度分化异常的腺瘤性息肉,建议3年左右复查一次;若是大肠内窥镜检查发现超过10个腺瘤性息肉或息肉高度分化异常,最好1年后复查。”

张医生坦言,以上复查间隔时间仅作为参考,因为每个患者的复查间隔时间并没统一标准,必须考量患者体质、病史、基因,以及生活与饮食习惯等风险因素,来决定追踪复查时间,所以最好咨询医生,讨论适合个人情况的复查间隔期。

.png)

大肠内窥镜检查是目前最有效的大肠癌筛查工具,必要时,也能通过摄像头观察整个肠道,并切除息肉。

.png)

3大常见迷思

●迷思1:大肠癌一定会有明显症状?

无论是肠息肉或是早期大肠癌,大多都没明显症状。张医生分析,大肠癌出现比如腹痛、排便习惯、血便、消瘦和腹部包块等明显症状时,癌症可能已经进入中晚期。因此,张医生呼吁,人们(尤其是有风险因素的高危人群)千万不要光靠有无症状,来决定要不要做大肠内窥镜检查,避免耽误最佳治疗时机。

●迷思2:老年人才会得息肉和大肠癌?

过去,大肠癌好发于中老年人(常见于50岁以上中老年人),但是近年来,发病率的年轻化趋势日渐明显,临床上30岁以下青年人罹患大肠癌的比例也逐渐升高。个中部分原因是,现代人生活和饮食的改变,比如常吃快餐和红肉等不健康饮食、蔬菜水果摄取量不足、缺乏有助于消化和分解脂肪的膳食纤维,以及加上久坐不动、缺乏运动、肥胖、吸烟与酗酒等不良生活习惯,容易对肠道造成沉重负担,也增高了致癌物与肠道接触几率,进而增加罹患大肠癌风险。因此,千万别以为息肉或大肠癌是中老年人专利,年轻人同样需要了解自身健康状况,并定期做身体检查,才能及早揪出病变,防患于未然。

●迷思3:所有肠息肉都会演变成癌症?

答案是不一定。张鸿延医生解释,虽有大多数大肠癌都是由息肉演变而来,但未必所有肠息肉都会变成大肠癌。大肠息肉主要可区分成非肿瘤性和肿瘤性(息肉会癌化)两种。非肿瘤性息肉一般不会演变成大肠癌,比如增生性息肉和发炎性息肉。大概率会演变为癌症的肿瘤性息肉,分别是腺瘤型及锯齿状息肉,这两种息肉长得越大,转变成恶性肿瘤几率就越高。

■病变征兆难以察觉

美国大肠直肠外科学会(American Society of Colon and Rectal Surgeons)指出,大肠息肉通常在健康检查时被发现。息肉是大肠、直肠内的黏膜(内衬)出现的异常增生,可能呈现扁平状,也可能是有柄的突起状。息肉可能生长在结直肠的任何位置,但更常出现在大肠左侧与直肠中。虽然所有息肉都可能演变成癌症,但某些类型息肉可能是癌前病变征兆,及早发现并切除这些瘜肉,有助于降低大肠癌发病率。

张鸿延医生分析,腺瘤性息肉(Adenomatous Polyps)、锯齿状息肉(Serrated Polyps)、增生性息肉(Hyperplastic Polyps)和发炎性息肉(Inflammatory Polyps)是临床上较为常见的息肉类型:“腺瘤性息肉是最为常见且可能演变成大肠癌的息肉类型;锯齿状息肉较为少见,但癌变风险极高,尽早切除这类息肉,就能避免大肠癌的发生;增生性息肉是体积较小的良性息肉,发炎性息肉则往往跟大肠发炎、溃疡、细菌感染和过敏有关,同样属于不太会进展为癌症的良性息肉。”

由于大多数大肠息肉都没任何症状,因此很多人在通过大肠镜检查发现息肉前,可能都不知道自己患有大肠息肉,但也有部分大肠息肉患者可能会出现以下情况:

●排便习惯改变:持续一周以上便秘或腹泻,可能表明存在较大结肠息肉或癌症,但许多其它医疗状况也可能造成排便习惯的改变。

●大便颜色变化:便中可能带血丝或血液,使粪便看起来呈黑色。大便颜色变化也可能是由某些食物、药物或膳食补充剂引起。

●缺铁性贫血:息肉可能随着时间推移慢慢出血,没明显的便血。慢性出血可能导致缺铁性贫血,使人感到疲惫和气短。

●疼痛:较大结肠息肉可能阻塞部分肠道,导致腹部绞痛。

●直肠出血:这可能是结肠息肉、癌症或其它医疗状况体征,如痔疮或肛门轻微撕裂。

KKLIU: 0972 / EXP 31.12.2027

Reference

.jpg)